【E28 M535i】各部メンテナンス【140,000Km】

10日間のゴールデンウィークもあっという間に終わりましたね。皆様充実したお休みを過ごされましたでしょうか。

10日間のゴールデンウィークもあっという間に終わりましたね。皆様充実したお休みを過ごされましたでしょうか。

当社は通常通りの営業で、雨の日も多かったですが今年は少々忙しかったような・・・

今回のメンテナンスレポートとしてご紹介する車輌なのですが…

来店当日にエンジン不調との連絡を受けて急遽積載車で引き取って入庫となりました。

入庫は基本的にご来店頂くのですが、今回の様に動かなくなってしまったり、

長期に不動車として眠っていた車輌でも、積載車での引き取りは可能ですので、

動かない車輌のメンテナンスや修理にお悩みの方はお気軽にご相談下さい。 入庫の目的は当初エンジンオイル漏れ修理でしたが、クランキングしてもエンジンがかからないという事で

入庫の目的は当初エンジンオイル漏れ修理でしたが、クランキングしてもエンジンがかからないという事で

その点もプラスして、整備を進めていきましょう。

不動の原因を調べていったところ、燃圧が上がらずガソリンが送られていない事が判明したので

フューエルポンプ廻りを調査しつつ、エンジンオイル漏れの修理から取り掛かっていきます。 ボンネットダンパーが劣化している為、ボンネットを開けた状態で維持する事が出来ません。

ボンネットダンパーが劣化している為、ボンネットを開けた状態で維持する事が出来ません。

このまま整備をするには少々危険なので、作業の前にボンネットダンパーを交換。 新旧のボンネットダンパー。

新旧のボンネットダンパー。

基本的に1つだけの交換は行わず、どちらか1本でも不調であればセットで交換です。

ダンパーは経年劣化で内部のガスやオイルが抜けてしまう事で反発力が無くなってしまう為、

徐々にボンネットを維持する事が出来なくなってしまいます。

ボンネットダンパーが劣化してしまったので支え棒等でボンネットを固定しながら

メンテナンスをする光景をたまに見ますが、メンテナンス中に身体が触れて

支え棒が外れてしまうとボンネットに挟まれる危険性が非常に高いのでやめましょう・・・

エンジンオイルの排出を行っていきます。

エンジンオイルの排出を行っていきます。

排出前にフラッシング剤を注入し内部で発生したスラッジやカーボンの汚れを落します。

使用しているフラッシング剤は【wynn’s OIL SYSTEM CLEANER】

洗浄時の摩擦を抑え、素早く汚れに浸透するだけでなく内部に保護被膜を形成し

一度落した汚れを付着させない再付着防止効果で新しいオイルの再汚染を防ぐ効果が期待出来ます。 10分~15分程アイドリングを行ってエンジン内部の手の届かない箇所までフラッシング剤を浸透させて

10分~15分程アイドリングを行ってエンジン内部の手の届かない箇所までフラッシング剤を浸透させて

汚れを落し古いエンジンオイルと共に排出を行います。

出来るだけエンジン内部に汚れたオイルを残さない様にする為、時間を掛けてしずくが垂れなくなるまで排出を行い、

排出された廃油はそのまま処分するのではなく、

異常な汚れや金属片等が含まれてないか確認しエンジン内部の状態を探ります。 下廻りを点検すると漏れたオイルの影響でセンタータイロッドやアクスルキャリアなどがかなり濡れており、

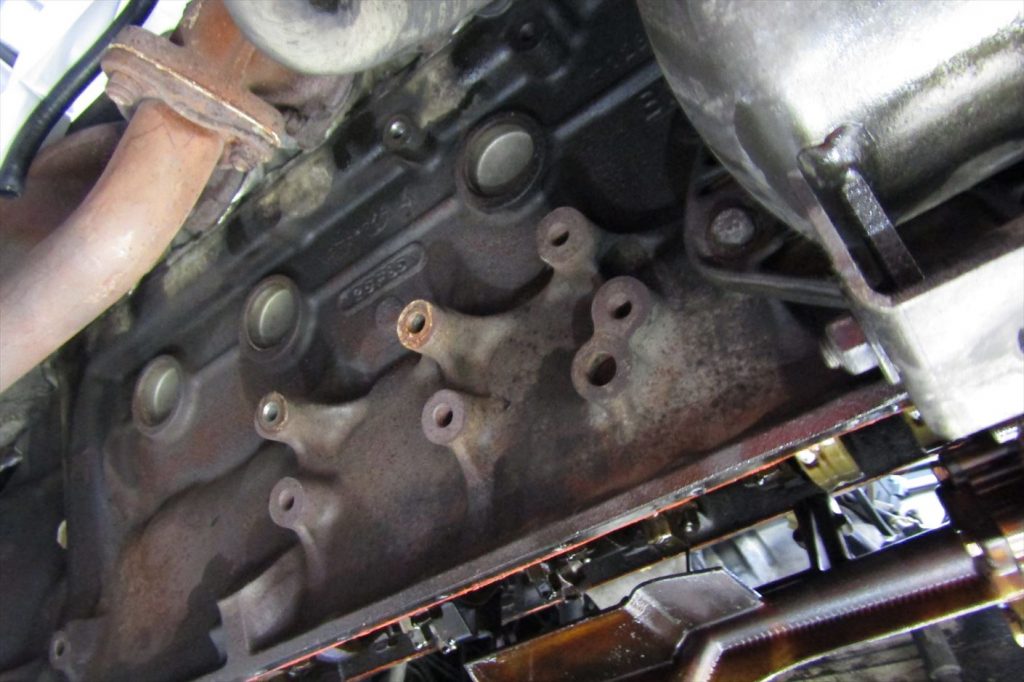

下廻りを点検すると漏れたオイルの影響でセンタータイロッドやアクスルキャリアなどがかなり濡れており、

エンジンオイルパン・フロントカバーからの漏れが酷いので各ガスケットの交換を進めていきましょう。

カムカバーからも漏れを発症していた為、

カムカバーからも漏れを発症していた為、

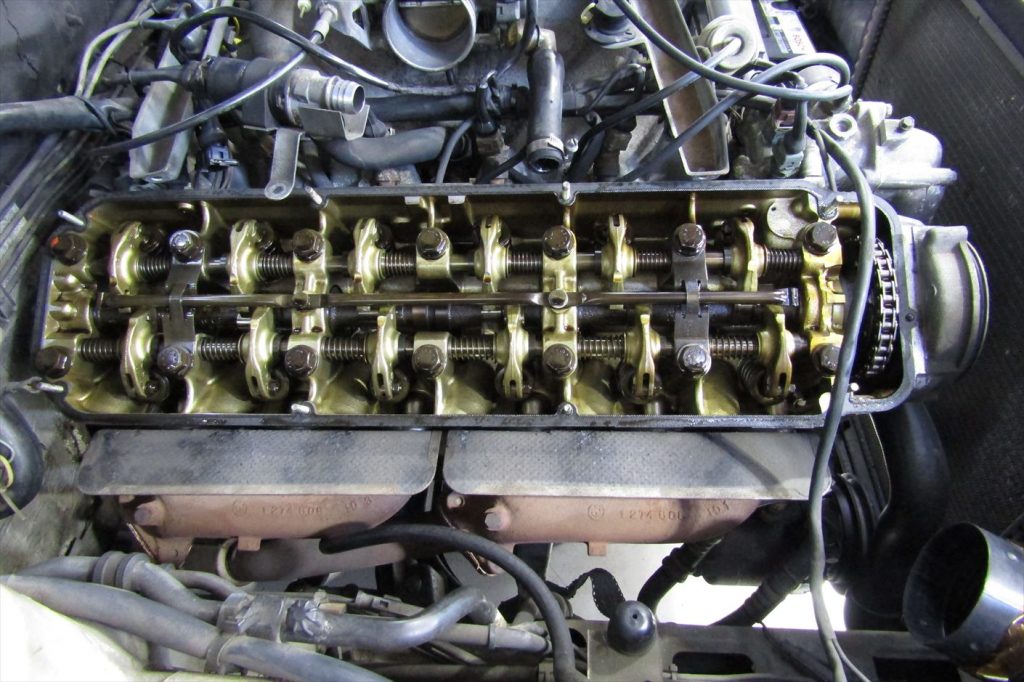

こちらもガスケットを交換します。 カムカバーを外し、フロントカバーからアクセスしていきます。

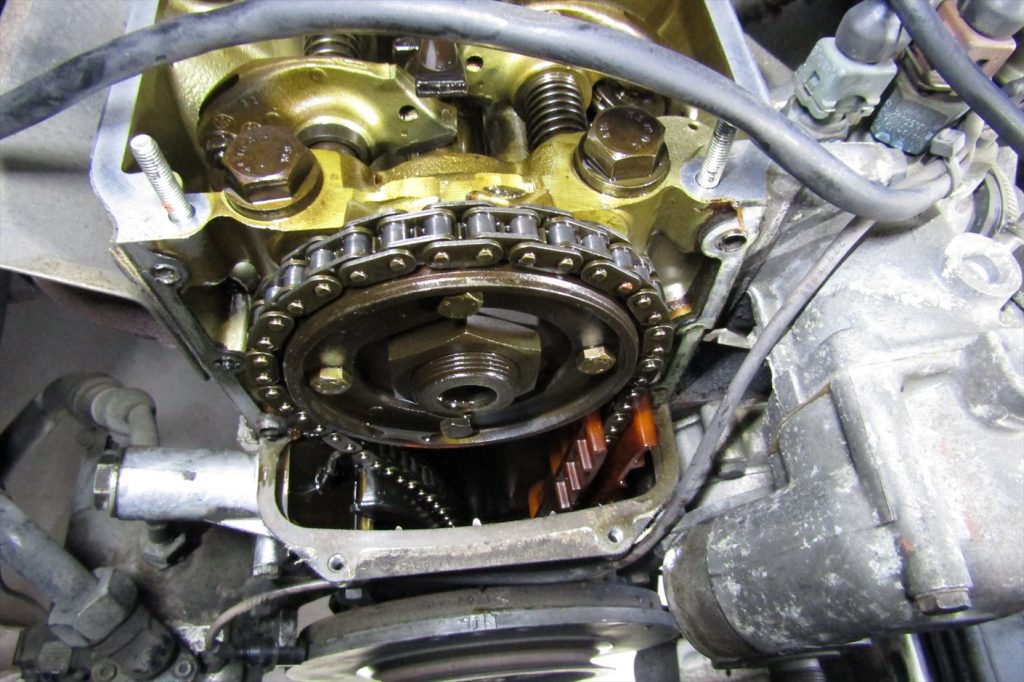

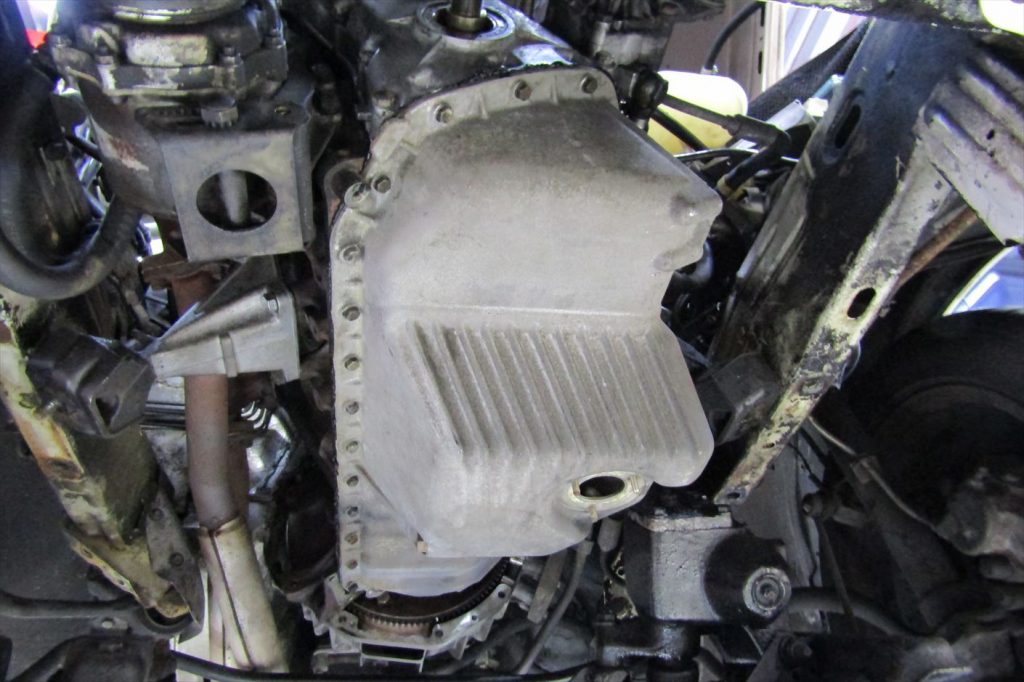

カムカバーを外し、フロントカバーからアクセスしていきます。 エンジンオイルパン下側からパチリ。フロントクランクシールも当然交換します。

エンジンオイルパン下側からパチリ。フロントクランクシールも当然交換します。

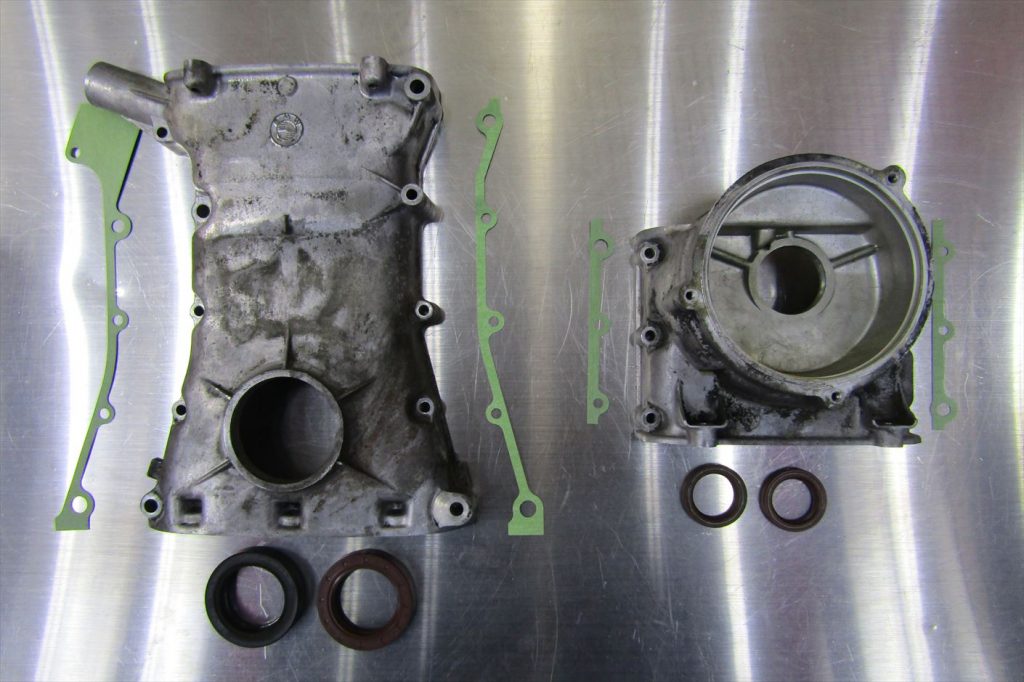

アッパーフロントカバーを取り外して、古いガスケット跡はオイルストーンで落としながら

アッパーフロントカバーを取り外して、古いガスケット跡はオイルストーンで落としながら

装着面を綺麗に整えておきます。

タイミングチェーンテンショナーを分解して状態を確認。

タイミングチェーンテンショナーを分解して状態を確認。

内部スプリングの張力が弱ってしまうとタイミングチェーンの張りがなくなり

ガラガラと異音を発生させるので注意が必要です。スクリュープラグのシールリングから

オイル漏れを発生させる事があるので分解した際は必ず新品へ交換します。

オイルパンを取り外す為にエンジンハンガーでエンジンを吊り下げ保持しておきます。

オイルパンを取り外す為にエンジンハンガーでエンジンを吊り下げ保持しておきます。 エンジンマウントを外しアクスルキャリアが下げられるようになりました。

エンジンマウントを外しアクスルキャリアが下げられるようになりました。

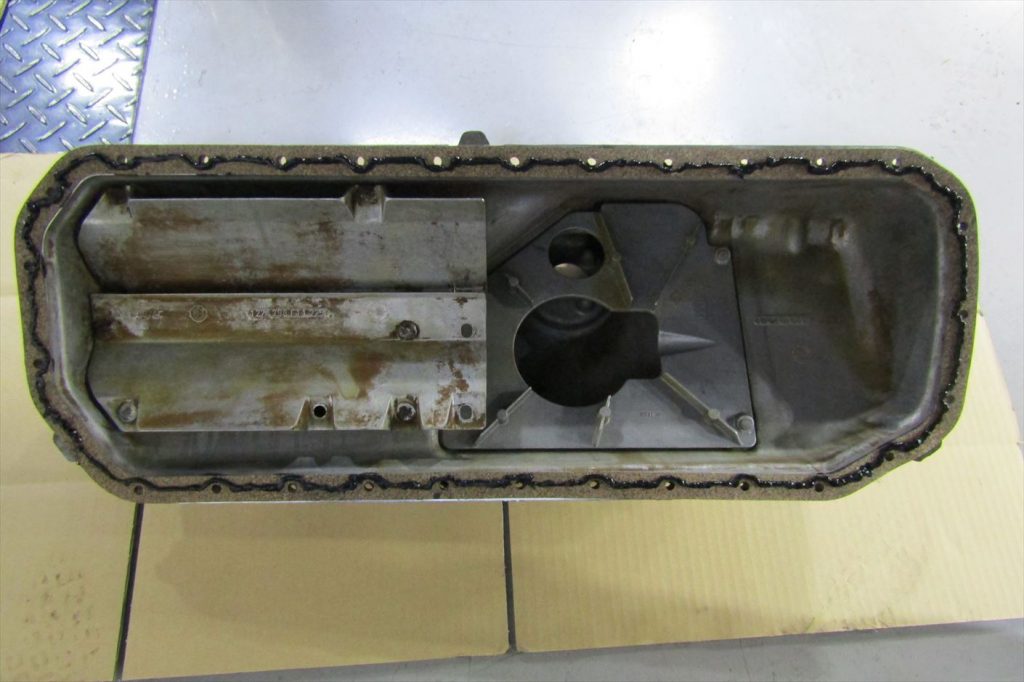

これでオイルパンを取り外す事が出来ますね。 オイルパンを外し内部の状態を確認。

オイルパンを外し内部の状態を確認。 取り外したオイルパン。

取り外したオイルパン。

スラッジの堆積も少なく状態も問題無さそうですね。

洗浄を行って古いガスケットをオイルストーンで取り除き、装着面を綺麗に整えておきます。 車体側の装着面に残ったガスケット跡をオイルストーンで取り除き、こちらも綺麗に装着面を整えます。

車体側の装着面に残ったガスケット跡をオイルストーンで取り除き、こちらも綺麗に装着面を整えます。

装着面に古いガスケットや凹凸等が残っていると装着面が上手く密着しない為、

交換をしても短期間でオイル漏れを発生させるので施工方法に注意して下さい。

とにかくこの作業がしっかり行えていないとオイル漏れは止まりませんが、

ムキになって一箇所を削り続けると、削りすぎますので丁寧にやさしくが原則です。

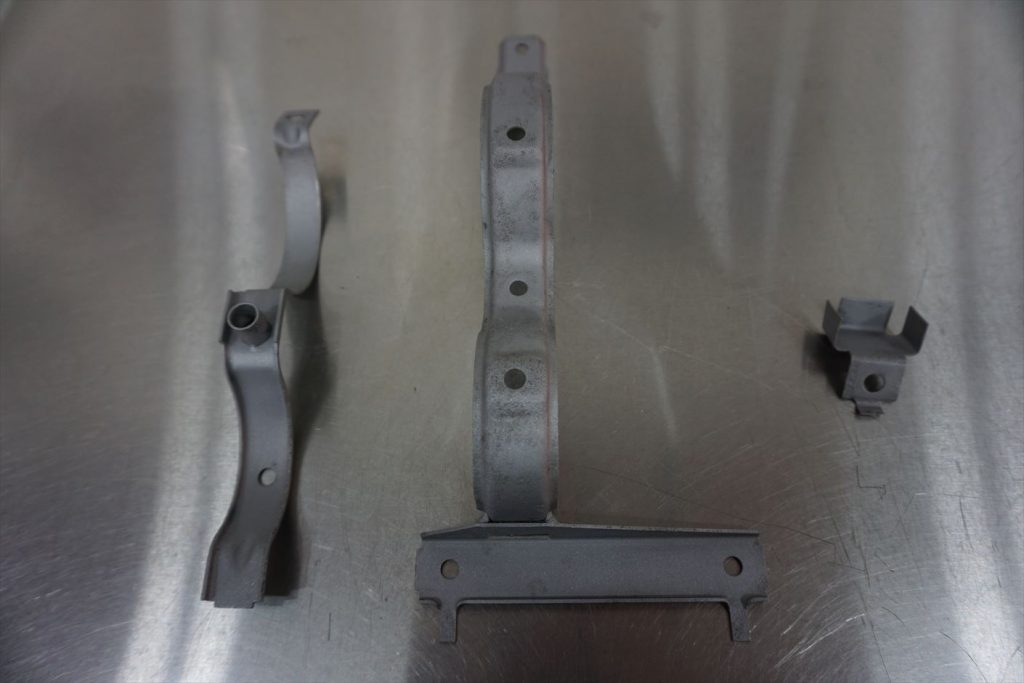

取り外したカムカバー、ブラケット類、アッパーフロントケース、ロアフロントケース、

取り外したカムカバー、ブラケット類、アッパーフロントケース、ロアフロントケース、

オイルエレメントハウジング等に付着したオイル汚れは綺麗に洗浄し、

エンジン側と同様にガスケット接着面は綺麗に整えておきます。 シャフトシールも同時に交換。

シャフトシールも同時に交換。 オイルパンはオイルパンガスケットと液体ガスケットを併用しながら装着します。

オイルパンはオイルパンガスケットと液体ガスケットを併用しながら装着します。 特に漏れやすい箇所にも液体ガスケットを使用してオイル漏れを防止。

特に漏れやすい箇所にも液体ガスケットを使用してオイル漏れを防止。 オイルパンの装着が完了。

オイルパンの装着が完了。

装着の際は固定する各ボルトのトルクに注意しながら均等に装着する事が大切です。 新旧のオイルエレメント。

新旧のオイルエレメント。

交換に使用するOリングやパッキン等も新品へ交換。 オイルエレメントを装着したら規定量のエンジンオイルを注入して、

オイルエレメントを装着したら規定量のエンジンオイルを注入して、

エンジンオイル漏れ修理とエンジンオイル交換が完了。 エンジンマウントブラケットを固定するネジ穴が一部破損して固定できない状態になっていたので補修を行います。

エンジンマウントブラケットを固定するネジ穴が一部破損して固定できない状態になっていたので補修を行います。

ネジ穴はサイズ違いのボルトの使用や過剰なトルクでボルトを

無理に締め込んでしまうと破損に繋がるので注意して下さいね。 取り外したエンジンマウント。

取り外したエンジンマウント。

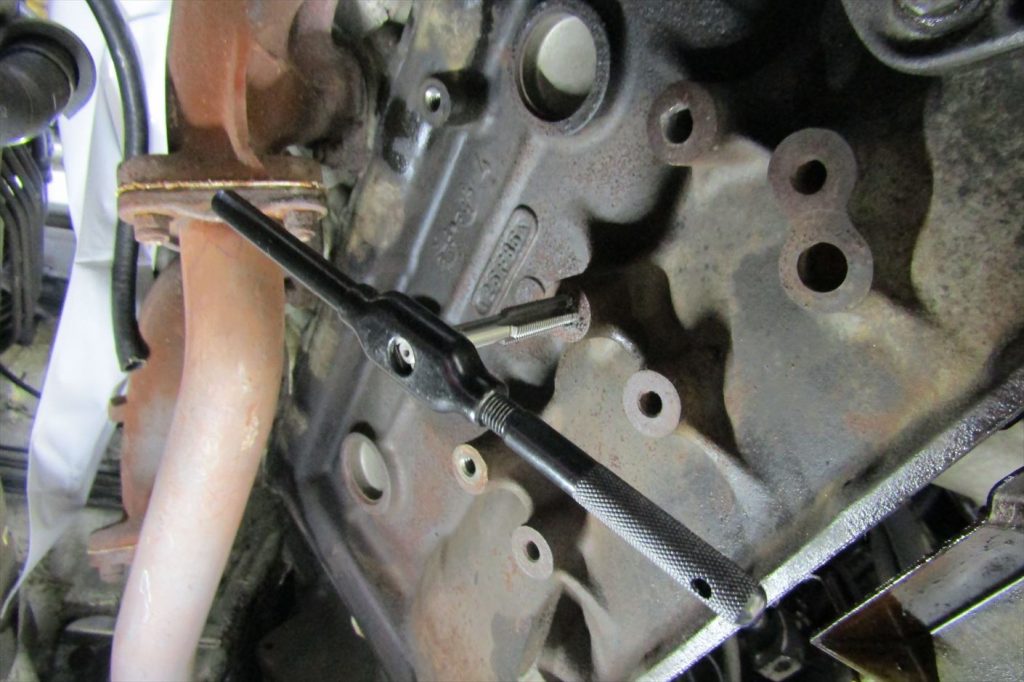

ブッシュに亀裂等は無いか状態を確認しておきます。 ヘリサート加工を行ってネジ穴を補修していきます。

ヘリサート加工を行ってネジ穴を補修していきます。

駄目になったネジ穴へタップを垂直に固定し新しくネジ穴を切ります。 専用の工具を使用してリコイルをネジ穴へ装着。

専用の工具を使用してリコイルをネジ穴へ装着。 リコイルの装着が完了。

リコイルの装着が完了。

エンジンマウントを装着してエンジンを固定します。ボルトもしっかり食いつきました。

エンジンマウントを装着してエンジンを固定します。ボルトもしっかり食いつきました。 エンジン不動の原因を探る為、先ずは燃料系のチェックを行って燃

エンジン不動の原因を探る為、先ずは燃料系のチェックを行って燃

料が正しく供給されているかフューエルポンプの動作確認を行います。 フューエルポンプへ信号は送られているようですが、ポンプに反応がありません・・・

フューエルポンプへ信号は送られているようですが、ポンプに反応がありません・・・ 当然燃圧も上がらず・・・フューエル廻りをある程度まとめて交換していきましょう。

当然燃圧も上がらず・・・フューエル廻りをある程度まとめて交換していきましょう。

新旧のフューエルセンディングユニット

新旧のフューエルセンディングユニット

こちらはサブポンプでメインポンプは外側に付いているポンプになります。 フューエルセンディングユニットを装着。

フューエルセンディングユニットを装着。 フューエルホースも同時に交換していきます。。

フューエルホースも同時に交換していきます。。

ゴム製のホースは経年劣化していくので、

長期に交換を行わないと弾力性がなくなってヒビ割れて燃料漏れ等のトラブルを発生させます。

クラシックモデルはフューエルホースに負担が掛かる取り回しをしている箇所もあるので点検の際に状態を確認し、

特に問題が無かったとしても経年を考慮してトラブルが発生する前に交換しておく事が大切ですし、

ポンプが新品になって燃圧が上がった途端にホースから漏れが発生する事もありますので、

こういったところは一見大丈夫そうに見えても、

経年劣化が少しでも見られたら同時に交換しておくべき部品でしょう。

メインフューエルポンプとフューエルフィルターのブラケット。

メインフューエルポンプとフューエルフィルターのブラケット。

このままでも取り付けに差支えはありませんが、錆がかなり出ているのでブラスト処理し、塗装しましょう。 ブラスト処理を行って古い塗装や錆を綺麗に除去。

ブラスト処理を行って古い塗装や錆を綺麗に除去。 フューエルフィルターを交換。

フューエルフィルターを交換。

新旧のフューエルフィルター、フューエルポンプ。

新旧のフューエルフィルター、フューエルポンプ。

ホースバンドは経年劣化で締付ける力が弱くなったり破損する事が多いので再使用はしません。 ブラケットは防錆処理を行って塗装。

ブラケットは防錆処理を行って塗装。

フューエルポンプ、フューエルタンクをブラケットへ固定し車体へ戻します。 フューエルホースに負荷を掛けない様に取り回しに注意を払いながら

フューエルホースに負荷を掛けない様に取り回しに注意を払いながら

フューエルポンプ・フューエルタンクを車体へ装着。 センディングユニットにフューエルホースやコネクターを装着し交換作業が完了。

センディングユニットにフューエルホースやコネクターを装着し交換作業が完了。

コネクターは無理に装着すると破損したり断線する事があるので要注意。

オイル交換を行ったのでインスペクションのリセットを行います。

オイル交換を行ったのでインスペクションのリセットを行います。

燃料系のパーツを交換したので燃料計も正しく作動しているか確認。

無事エンジンはかかりました。 新旧のラジエターキャップ。

新旧のラジエターキャップ。

外してみると破損しており充分に機能していなかった事が伺えますね。

ラジエターキャップは冷却水漏れを防ぐ蓋の役割の他に圧力を調整する

圧力弁と負圧弁を備えており冷却水の沸点を高めたり圧力を調整する為にリザーブタンクへ冷却水を逃がしたり、

低温時にはリザーブタンクから冷却水を戻し負圧を調整してラジエターや冷却経路を保護しています。

破損してしまうと圧力の調整が出来なくなり、オーバーヒートだけでなくラジエターや冷却経路の破損、

内部のパッキンが損傷すれば冷却水が噴き出す事があるので注意が必要です。

消耗品として定期的に交換が必要なのですが、使用方法や走行環境によっても状態は変わってくる為、

車検毎(2年毎)に交換している方や3万km~5万kmでの交換、点検の際に壊れていたら交換…と様々なのですが、

法定点検の際に状態を確認し故障してしまう前に状態を判断して交換しておくと安心です。

ヘッドライトのハイビームが切れていたので交換。

ヘッドライトのハイビームが切れていたので交換。 新旧のハイビームヘッドライト。

新旧のハイビームヘッドライト。  正常に作動するか確認を行ってヘッドライトの交換が完了。

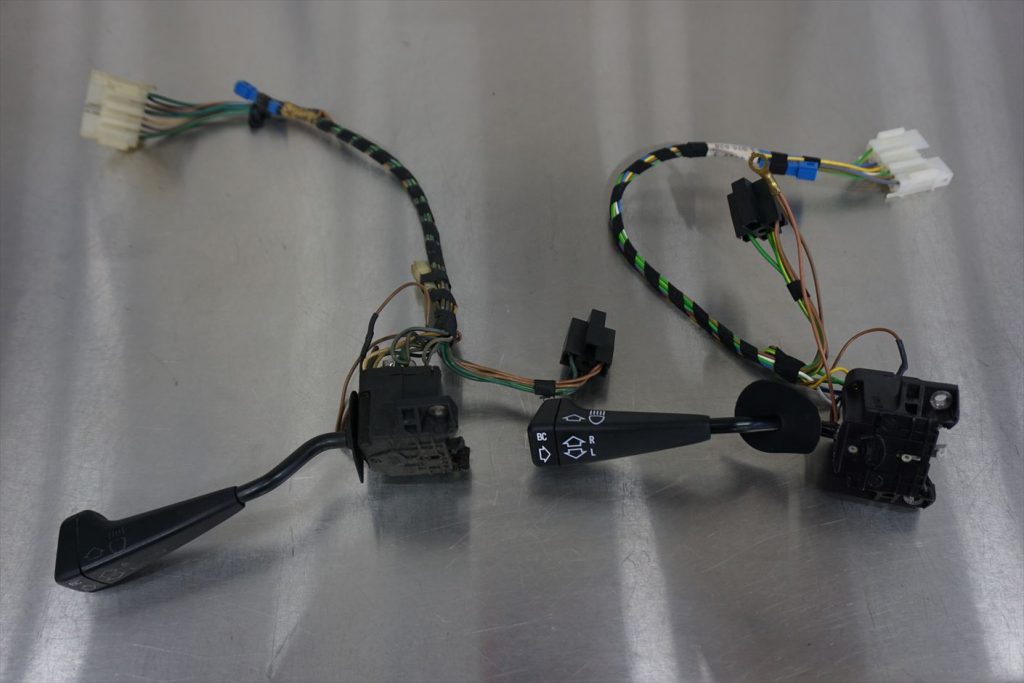

正常に作動するか確認を行ってヘッドライトの交換が完了。 ウィンカースイッチが不調だったので交換。

ウィンカースイッチが不調だったので交換。

不調が出るとステアリング操作の際にウィンカーが戻らなかったり、

ウィンカーの誤作動やハイロー切替のライトスイッチの不良等が発生します。

今回は交換せざるを得ない状況でしたが、修理が可能な場合もありますので、

ウィンカーレバーのトラブルは取り外してのチェックが必要になります。

新旧のウィンカースイッチ。

新旧のウィンカースイッチ。

作動確認を行ってウィンカースイッチの交換が完了。

作動確認を行ってウィンカースイッチの交換が完了。 全ての作業を終えたら最終のテストランを行って修理箇所やその他に異常は無いか

全ての作業を終えたら最終のテストランを行って修理箇所やその他に異常は無いか

確認を行って問題が無ければ全ての作業が完了。

納車に備えてスチーム洗浄で下廻りにこびりついたオイル汚れを綺麗に落としておきます。

オーナーに分解整備記録簿をお渡しして今回の作業内容や今後のメンテナンス等を伝えて納車となりました。

オーナーに分解整備記録簿をお渡しして今回の作業内容や今後のメンテナンス等を伝えて納車となりました。

クラシックモデルを状態良く維持していく為には車輌の状態を把握する事が重要で、

突然のトラブルの発生等で慌てない為にも、掛かりつけの主治医と相談しながら

長期のメンテナンスプランを立てて管理をしておくと安心ですね。

2019年05月10日