【ALPINA B3 3.0/1】各部メンテナンス【65,000Km】

今回のメンテナンスレポートはALPINA B3 3.0/1の各部メンテナンスです。走行距離は65,000Km。

今回のメンテナンスレポートはALPINA B3 3.0/1の各部メンテナンスです。走行距離は65,000Km。

ALPINA B3 3.0/1はE36 325iをベースに1993年~1996年まで生産されALPINAチューンにより

3.0Lまで排気量をUPさせた直列6気筒DOHCのエンジンは256馬力を発生。

生産を終えてから20年以上が経過しているのですが、いまだにその魅力は衰えませんね。

今回はフューエルポンプ、ウィンドウレギュレターに不具合が出ているとの事なので状態の点検・修理、

ステアリングギアボックスからもオイルが漏れているのでオーバーホール等を行っていきましょう。 何度かクランキングをしてもエンジンがかからずとの事だったので引き取りに伺い、

何度かクランキングをしてもエンジンがかからずとの事だったので引き取りに伺い、

確認したところその場では始動できたのですが、ポンプリレーの端子部分が焼けていた事もあり

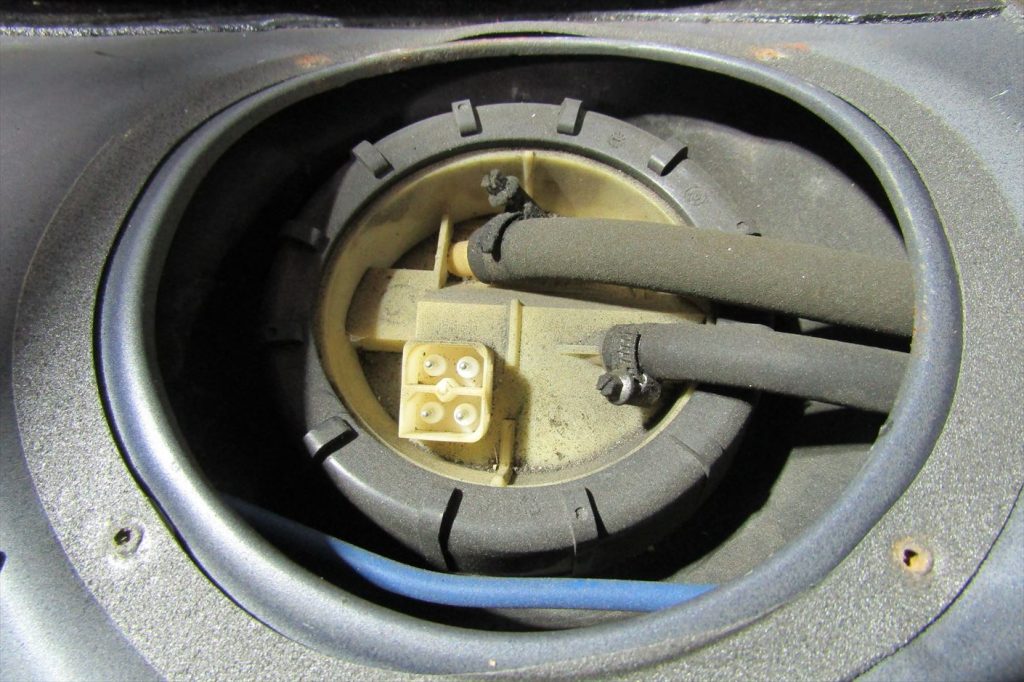

フューエルポンプを外して、ポンプ単体で検査していきます。 フューエルタンク内に異物等が混入しない様に慎重に取り外します。

フューエルタンク内に異物等が混入しない様に慎重に取り外します。 新旧のフューエルポンプ。

新旧のフューエルポンプ。

外面だけでは良く分かりませんが、実際に電流を流し、動作確認や燃圧検査などを行っていくと

現在のポンプ性能などの情報を得る事が可能です。

今回はオーナーが始動させようとした際の車輛状況やポンプ単体検査の結果から始動不能の原因は

ポンプ本体によるものと判断、センディングユニットごと交換を進めていきます。

頻繁に壊れるパーツではないのですが、何かしらの前兆が出てから壊れるケースもあれば、

今回のように何の前触れもなく壊れてしまうケースがあるので、交換のタイミングを図るのが我々でも

難しい箇所のひとつでもあります。

ラバーリングが経年劣化で固くなってしまうとガソリンが漏れ出して

非常に危険なのでそういった箇所の状態変化にも注意が必要です。 SSTを使用して規定のトルクでしっかりと締め込みます。

SSTを使用して規定のトルクでしっかりと締め込みます。 ホースを接続し、新しいホースクランプでしっかりと固定してフューエルポンプ交換が完了。

ホースを接続し、新しいホースクランプでしっかりと固定してフューエルポンプ交換が完了。 ポンプリレーとDMEリレーを交換。

ポンプリレーとDMEリレーを交換。

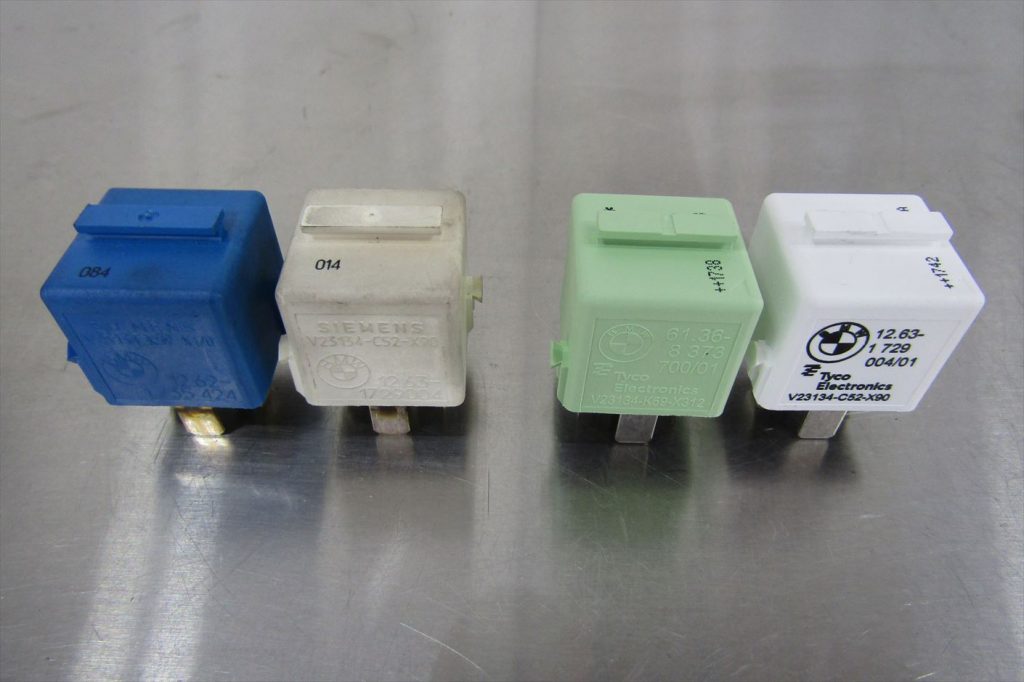

新旧のポンプリレーとDMEリレー。

新旧のポンプリレーとDMEリレー。

青い方がフューエルポンプのリレーで白い方がDMEのリレーです。

ポンプリレーは新品パーツがグリーン系に変更されましたが同型のパーツです。

それぞれのリレーを交換してフューエルポンプの一連の作業が完了。 助手席側のウィンドウが落ちてしまう定番の【窓落ち】と呼ばれる症状が出ており窓の開閉時に

助手席側のウィンドウが落ちてしまう定番の【窓落ち】と呼ばれる症状が出ており窓の開閉時に

バキッと嫌な音が・・・定番でもあるレギュレーターの不具合ですね。

E36モデルではウィークポイントとして注意が必要な箇所で

主にスライドピースとレギュレーターの劣化が原因となるケースが多いですね。

故障の流れですが…ウィンドウの動きが不自然→気にせず可動させる→異音が発生→

窓ガラスがレギュレーターから脱落してドア内部に落ちてしまう→ウィンドウが閉まらなくなってしまう…

という状況に陥ってしまうので、窓の開閉に異音や違和感を感じたら

無理に可動させずに掛かりつけの工場へ相談するのが良いでしょう。 パワーウィンドウシステムにアクセスする為にインナードアパネル取り外し、

パワーウィンドウシステムにアクセスする為にインナードアパネル取り外し、

ウィンドウレギュレーター本体を外していきます。 新旧のパワーウィンドウレギュレーター。

新旧のパワーウィンドウレギュレーター。

ウィンドウレギュレーターに異常な負荷が掛かってしまうと変形したりクラックが入る事もあり、

再び故障を起こしたりウィンドウガラスを傷つけたりする事がある為、新品へ交換します。

新旧のスライドピース。

新旧のスライドピース。

ウィンドウレギュレーターに付いているスライドピースがスライドレールを移動する事で

開閉を行っているのですが画像の様にパーツが樹脂製の為、

経年劣化で破損したり塗布されているグリスが硬くなったり、グリス切れでスムーズに可動しなくなり

余計な負荷が掛かってパーツを破損させてしまいます。

パワーウィンドウの窓落ちといわれる故障は主にこのパーツが劣化してしまう事で

発生する症例が多いので注意が必要です。 ウィンドウレギュレーターを装着し、スムーズに開閉するか可動チェックを行います。

ウィンドウレギュレーターを装着し、スムーズに開閉するか可動チェックを行います。 インシュレーターも再利用は出来無いので交換。

インシュレーターも再利用は出来無いので交換。 ブチルテープをしっかりとインシュレーターの形状に合わせて雨水や異物などがドアポケット内に浸入しないように

ブチルテープをしっかりとインシュレーターの形状に合わせて雨水や異物などがドアポケット内に浸入しないように

張り合わせ、ドアパネルを元通りに戻してパワーウィンドウの修理が完了。 エンジンオイル交換。

エンジンオイル交換。

M3やアルピナモデルの交換の目安は3,000km~5,000km、

もしくはそこまで走行しない方も半年を目安に交換をおすすめしています。

交換時期には注意を払い、ご自身の走行や環境を考慮して交換時期を見極める事が大切です。

単にエンジンオイルの交換を行うのではなく、

単にエンジンオイルの交換を行うのではなく、

フラッシング剤を注入して内部で発生したスラッジやカーボンの汚れを集約し出来るだけ車外へ排出させます。

10~15分程アイドリングを行ってフラッシング剤をエンジン内部の手の届かない場所まで浸透させて汚れを落とし、

10~15分程アイドリングを行ってフラッシング剤をエンジン内部の手の届かない場所まで浸透させて汚れを落とし、

落とした汚れと共に古いエンジンオイルを排出します。

排出には時間を掛けてしずくが垂れなくなるまで行い、

同時に廃油に異常な汚れや金属片等が含まれて無いかチェックをしてエンジン内部に異常が無いか状態を探ります。 オイルエレメントの交換。装着に使用するOリングやワッシャ等のパーツも全て新品を使用します。

オイルエレメントの交換。装着に使用するOリングやワッシャ等のパーツも全て新品を使用します。

新旧を見比べるとエンジン内部の汚れ具合が判断出来ると思います。

古いエンジンオイルの排出を終えたら、オイルエレメントの装着を行って規定量の新しいエンジンオイルを注入して

古いエンジンオイルの排出を終えたら、オイルエレメントの装着を行って規定量の新しいエンジンオイルを注入して

エンジンオイル交換・オイルエレメントの交換が完了。

FUCHS TITAN 5W-50

冷却水の交換。

冷却水の交換。

専用の機械を使用してフラッシング剤を注入して冷却経路内の水垢や錆等の汚れを浮かせて

古い冷却水と共に車外へ圧送させます。

年に1度はこの作業を行っていれば飛躍的に冷却系のトラブルを軽減する事が出来るので、

経年車に関わらず、新しいモデルにお乗りの方でも長くお乗りになる予定であればおすすめしている作業になります。

特に近年の日本の夏は大幅に気温が上昇している傾向なので

冷却水の管理には今まで以上に注意を払っても良いかも知れませんね。 ステアリングギアボックスからのオイル漏れ。

ステアリングギアボックスからのオイル漏れ。

ギアボックスを取り外しオーバーホールを行っていきます。

ステアリングギアボックスには多くのOリングやガスケットが使用されている為、

様々な要因で漏れが発症してしまいます。

放置してしまうと異音の原因やステアリング操作の不具合等にも繋がってしまうケースもありますので

漏れなどが発見されたら、早期に対応した方が良いでしょう。 ステアリングギアボックスを取り外す為、先に付随したタイロッドなどを外しておきます。

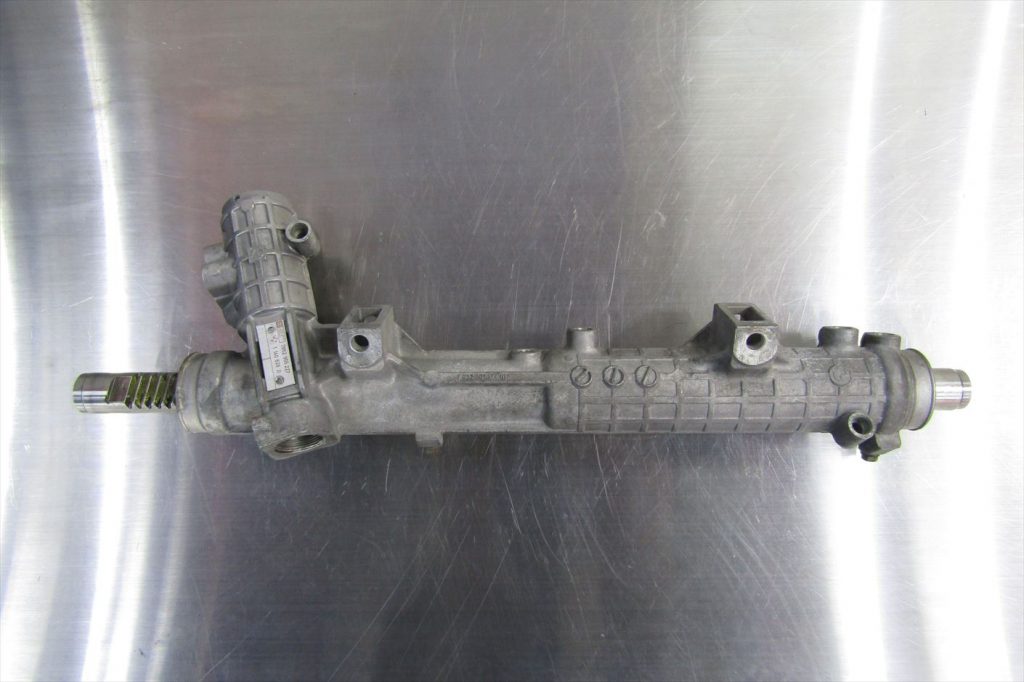

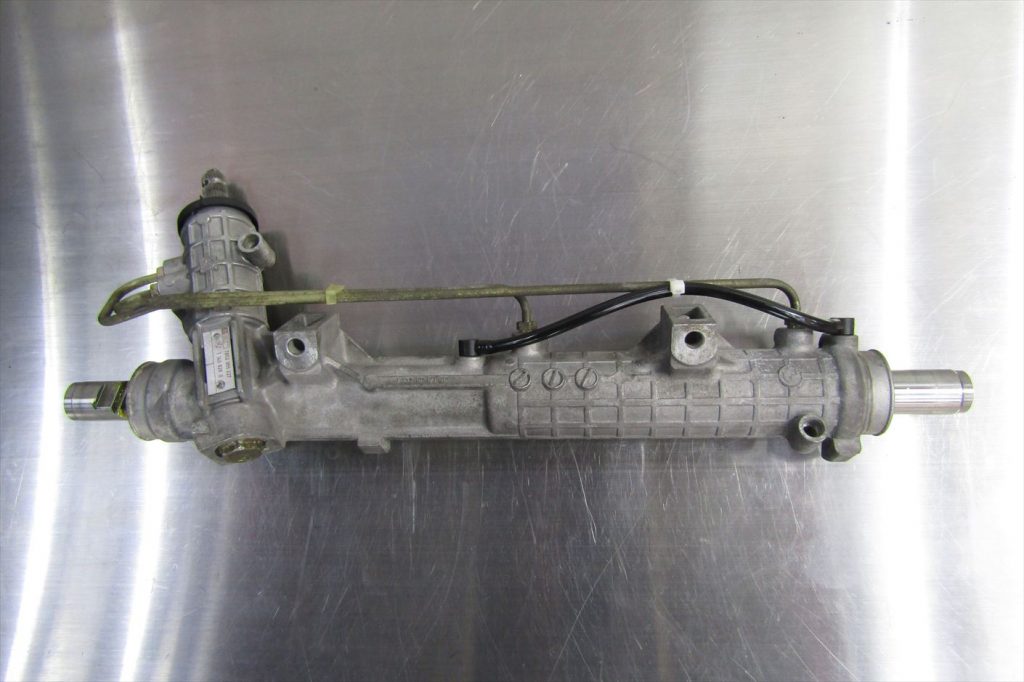

ステアリングギアボックスを取り外す為、先に付随したタイロッドなどを外しておきます。 取り外したステアリングギアボックス。

取り外したステアリングギアボックス。

ここから分解していきます。

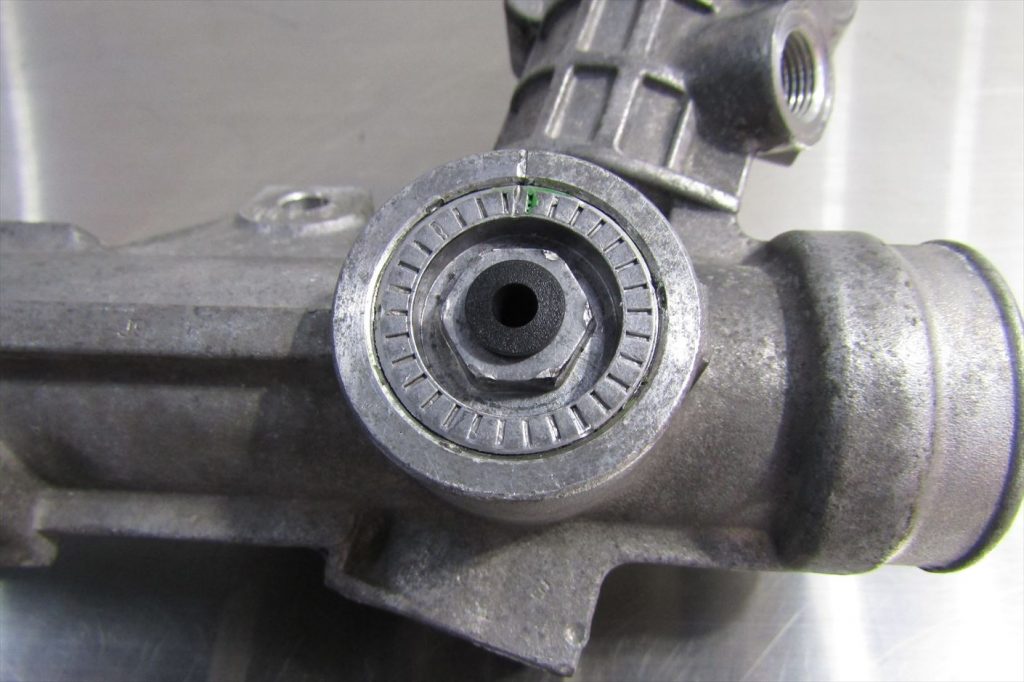

作業の前に全体的に軽く洗浄を行ってから ラックのテンショナー部分のパーツを外します。

ラックのテンショナー部分のパーツを外します。

どこかに飛んでしまうと見つかる事の方が少ないので、こういった作業は慎重に・・・

内部の状態を確認しながら各パーツを本体から外していきます。

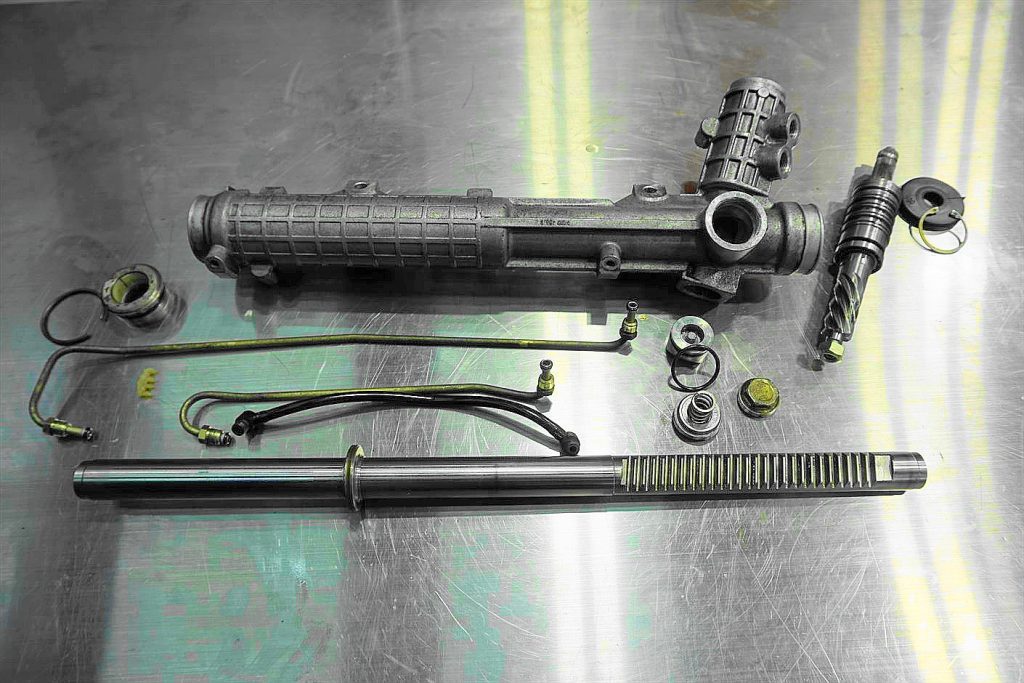

内部の状態を確認しながら各パーツを本体から外していきます。 取り外したステアリングギアボックスのパーツ一式。

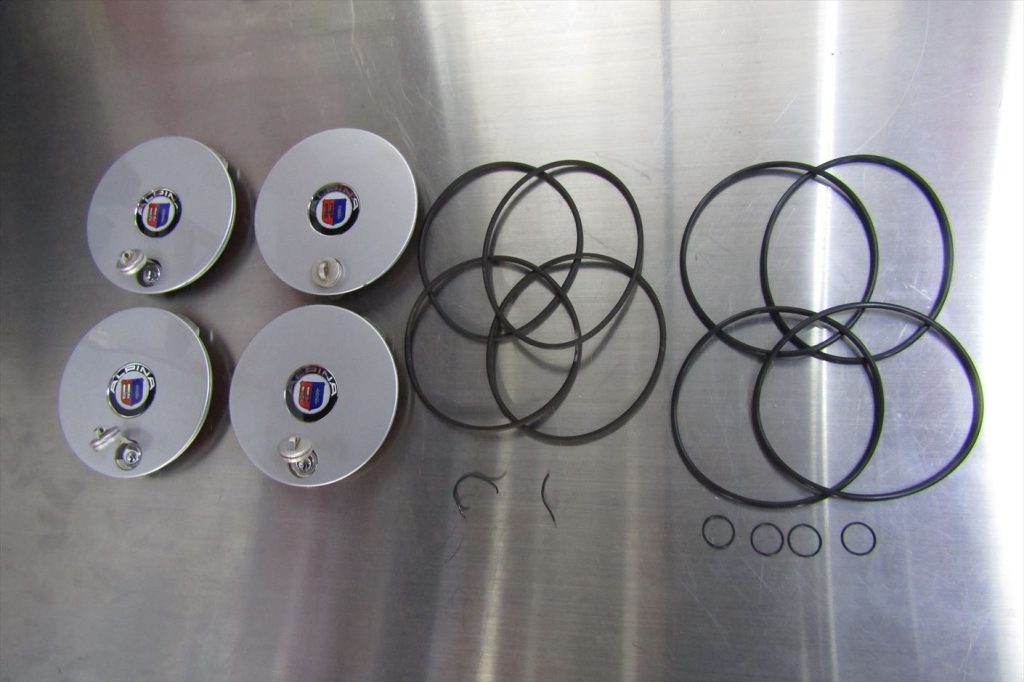

取り外したステアリングギアボックスのパーツ一式。

各パーツ毎に洗浄を行って、パーツに問題が無かったか再使用可能か状態を見極めます。 新品の樹脂パーツ、Oリング、ガスケット等、パーツ点数が多めなので装着・交換ミスや

新品の樹脂パーツ、Oリング、ガスケット等、パーツ点数が多めなので装着・交換ミスや

脱着忘れに注意を払いつつ作業を行います。 錆や腐食痕が出ている箇所などは、そのまま組み付けしてもオイル漏れの原因になるので

錆や腐食痕が出ている箇所などは、そのまま組み付けしてもオイル漏れの原因になるので

研磨しながら作業を進めていきます。ラックとピニオンの噛み合いなどもチェックし

あまりにも噛み合いなどが安定しない場合は、残念ながら現品を使用してのオーバーホールは不可になります。

今回は問題無しだったので、作業を進めていきましょう。

ラックに適量のグリスを補充してからシリンダーケースへ戻します。

ラックに適量のグリスを補充してからシリンダーケースへ戻します。 ラック側の内部パーツの組込みが完了。

ラック側の内部パーツの組込みが完了。 イン・リターンパイプのOリングは新品に交換。

イン・リターンパイプのOリングは新品に交換。 細かいパーツなので装着ミスや交換忘れ等が無いか注意を払って作業を進めます。

細かいパーツなので装着ミスや交換忘れ等が無いか注意を払って作業を進めます。

ピニオン側のOリングは細く繊細なので傷を付けない様にピンセットを使用しながら慎重に装着します。

ピニオン側のOリングは細く繊細なので傷を付けない様にピンセットを使用しながら慎重に装着します。 ピニオン側に付いているパーツを分解してオイルシールやOリングを交換します。

ピニオン側に付いているパーツを分解してオイルシールやOリングを交換します。 1点1点パーツに錆や傷、摩耗等が無いか状態を確認しパーツを交換していきます。

1点1点パーツに錆や傷、摩耗等が無いか状態を確認しパーツを交換していきます。 ピニオン側に装着される新旧のオイルシール、Oリング。

ピニオン側に装着される新旧のオイルシール、Oリング。

オイルシールの装着は斜めに入らない様に慎重に装着。 オイルシール部をピニオンに装着し、シリンダーケースに戻します。

オイルシール部をピニオンに装着し、シリンダーケースに戻します。 樹脂パーツを組んでシリンダーケースへ装着。

樹脂パーツを組んでシリンダーケースへ装着。 テンショナー部を装着。

テンショナー部を装着。 ステアリングギアボックスのオーバーホールが完了。

ステアリングギアボックスのオーバーホールが完了。 ホローボルトはそのまま使用しますが、シールガスケットは自身が潰れる事で密着効果を発揮する為、

ホローボルトはそのまま使用しますが、シールガスケットは自身が潰れる事で密着効果を発揮する為、

一度使用している物は再使用出来ません。ロックプレート、テンションベルトも新品へ交換。 車体にステアリングギアボックスを戻したら、

車体にステアリングギアボックスを戻したら、

タイロッド・ダストブーツ等を装着し、オイルを注入していきます。 パワステオイルの交換。

パワステオイルの交換。

今回はエア抜きが一番の目的で専用機材を使用していきます。

この機材を使用すると一度の作業でオイルの注入とエア抜きが同時に行えるので非常に便利です。

最後にホイールのセンターキャップとキーシリンダーカバーのOリングを交換していきます。

最後にホイールのセンターキャップとキーシリンダーカバーのOリングを交換していきます。

センターキャップのOリングは痩せてくるとセンターキャップ自体が走行中に安定せずに

コトコトといった異音の原因にもなり、何気に耳障りなのはアルピナオーナーであればご存知の方も多いはず・・・

これで全ての作業が完了。

これで全ての作業が完了。

ステアリングのセンター調整を終えたら、

ステアリングのセンター調整を終えたら、

最終チェックのテストランを行って修理箇所やその他に問題が無いか確認します。

クイックで安定したステアリングでスムーズにコーナーを走行出来るだけでなく、

駐車時の切り返しも負担の無い操作が可能になったので、これからも安心した走行を楽しめると思います。

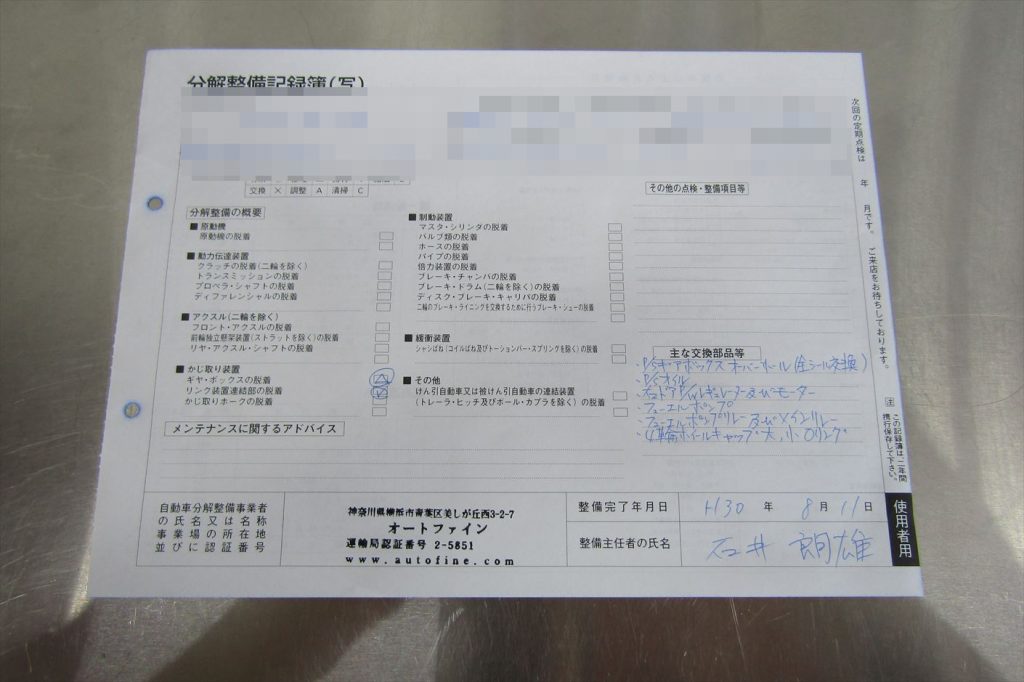

後日、オーナーに分解整備記録簿と今後のメンテナンスメニューについてお伝えして納車となりました。

後日、オーナーに分解整備記録簿と今後のメンテナンスメニューについてお伝えして納車となりました。

またのご来店お待ちしております。

2018年10月03日